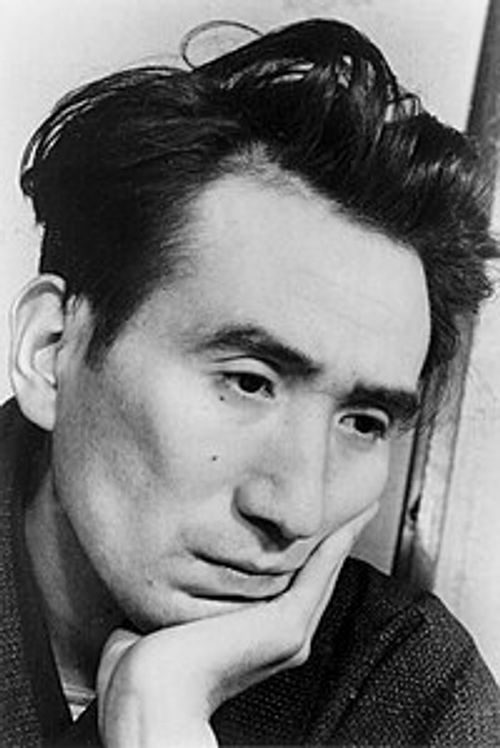

長田弘

@01gr37m53kntm5pg5awp5dekz3

長田弘は日本人の詩人、児童文学作家、文芸評論家、翻訳家、随筆家で、1965年に詩集『われら新鮮な旅人』でデビューした。代表作は児童向けの散文詩集『深呼吸の必要』であり、ロングセラーとなっている。また福島県立福島高等学校、早稲田大学を卒業した。

じぶんを呼びとめる小さな声が、どこからか聞こえて、しばらくその声に耳を澄ますということが、いつのころからか頻繁に生じるようになった。(中略)そうした、いわば沈黙の声に聴き入るということが、ごくふだんのことのようになるにつれて、物言わぬものらの声を言葉にして記しておくということが、いつかわたしにとって詩を書くことにほかならなくなっているということに気づいた。

詩の言葉は、意味をあらわす言葉なのではない。そうではなくて、いいあらわすことのできない意味をちゃんと手わたすための言葉が、詩の言葉だ。詩の言葉がおかれるのは、いいあらわしえぬ意味がそこにある、その場所なのだ。

しばしば、体験は言葉にはならないんだということがいわれる。わかりっこないんだ、と。確かにそういえるだろうし、体験がうけとりうるものは、結局のところ誤解でしかないかもしれない。しかし、体験のほんとうの意味は、そうしたわかりっこなさ、つたわらなさ、誤解というものにどれだけ耐えられるかということからはじめてでてくる。

ひとはひとに言えない秘密を、どこかに抱いて暮らしている。それはたいした秘密ではないかもしれない。けれども、秘密を秘密としてもつことで、ひとは日々の暮らしを明るくこらえる力を、そこから描きだしてくるのだ。

わたしにとって、詩は賦(ふ)である。賦は「対象に対して詩的表現をもってこれを描写し、はたらきかけるもので、そのことがまた、そのまま言霊(ことだま)的なはたらきをよび起すという古代の言語観にもとづくものである。 その表現の方法を賦といい、そのような表現方法による文辞(ぶんじ=文章の言葉)を賦という」(白川静『字統』)。

「そのなか」にいると、「そのなか」にいる自分に気づきません。「その外」にでてはじめて、人は自分が「そのなか」にいたということに気づきます。それから「そのなか」にいたときにはわからなかった自分の心が、自分に見えてきます。

言いあらそっても、はじまらない。口をつぐんで、済むことでもない。気にくわない、頭にくる、じゃない。対立する、好きだきらいだ、そんなじゃない。相違はただ一つ、もとめる幸福がちがう。あるいは、幸福の概念がちがう。

ニュースでもなく、話題でもなく、情報でもないもので、日々にどうしても必要なものがある。そのときはそうと気づかない。けれども、ずっと後になって、じぶんのなかに、ふいにくっきりとよみがえってくる一瞬の光景がある。

ことばが信じられない日は、窓を開ける。それから、外にむかって、静かに息をととのえ、齢の数だけ、深呼吸をする。ゆっくり、まじないをかけるように。そうして、目を閉じる。十二数えて、目を開ける。すると、すべてが、みずみずしく変わっている。目の前にあるものが、とても新鮮だ。

たとえまったく覚えていなくても、しかしこれは自分が呼吸した空気である、言葉であるということを、よみがえらせてくれる本があります。そういう本の記憶をどれだけ自分のなかにもっているかいないかで、自分の時間のゆたかさはまるで変わってきます。