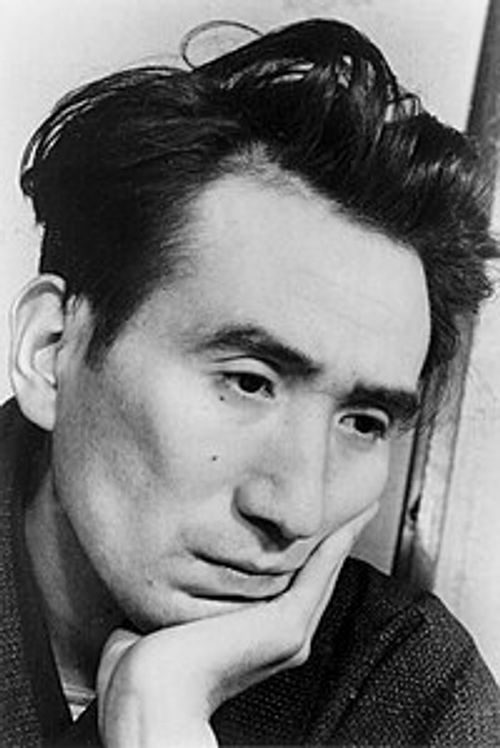

寺山修司

@01gr3931y22qgn5xyv4krpt10k

日本の歌人・劇作家である寺山修司は、言葉の錬金術師、アングラ演劇四天王のひとり、昭和の啄木などの異名をとり、上記の他にもマルチに活動、膨大な量の文芸作品を発表しました。競馬への造詣も深く、競走馬の馬主になるほどであり、また昭和10年に青森県弘前市紺屋町で生まれました。

現代にあって戦争は政治利益の手段として、使命と役割を与えられ、貧困と飢餓にあって、戦いたくないものまで戦わさせられている。だが、ゲームの本質は、やめたいものは何時(いつ)でもやめる自由を持つことであり、義務づけられるものではないはずだ。

かつての時代にあっては、「自分にかわるべき」戦士は代議士であった。しかし、政治というジャンルは決して彼らの内部生活を救済してはくれなかった。それどころか政治は空しく彼らを裏切り、同時代人たちはスチュアート・ホルロイドではないが「政治を通さずに社会を変える」べき、べつの代理人を探さなければならなくなったのである。

落書きというのは、堕胎された言語ではないだろうか?それは、誰に祝福されることもなく、書物世界における「家なき子」として、ときには永遠に「読まれる」ことなしに消失してしまうかもしれない運命を負っているのである。

(ボクシングという)あの、殴りながら相手を理解してゆくという悲しい暴力行為は、何者も介在できない二人だけの社会がある。あれは正しく、政治ではゆきとどかぬ部分(人生のもっとも片隅のすきま風だらけの部分)を埋めるにたる充足感だ。

賭博する男たちはみなそれぞれに人生その日その日を生きている。とりわけ、競馬のような「時の賭博」にあってはいまの一瞬を、過去の深い淵(ふち)に落っことしてしまうかあすの方へ積みあげてゆくかが人生のわかれ目になるという訳だ。

社会には「第三者」などというものは存在しないのだ。それにもかかわらず、自分の顔見知りでない人間を「第三者」だと思いこむことは、想像力の欠如である。そして、「第三者」を生みだす負の想像力こそ、現代の政治と犯罪の残忍さの母胎(ぼたい)となるものだ。

「名言」は、言葉の年齢とは関係ない。それは決して、年老いた言葉を大切にせよということではなく、むしろその逆である。老いた言葉は、言葉の祝祭から遠ざかってゆくが、不逞(ふてい)の新しい言葉には、英雄さながらのような、現実を変革する可能性がはらまれている。